旗森が投票した舞台芸術アワード!

1

逢いにいくの、雨だけど

iaku

本年度屈指の舞台である。テーマは、現代社会に生きるために誰もが直面する‘意図しない「加害者」と「被害者」の関係’である。奇しくも、今週は同じテーマで青年座の「残り火」(瀬戸山美咲・作)も上演された。ともに、今までの社会問題劇を超える秀作だ。素材は残り火は交通事故、こちらは、児童の集団生活のなかでの事故である。

二組の親しい家族の子供がキャンプに出掛け、子供らしいいさかいから一方は加害者になり、一方は被害者になる。被害者は左目を失った。これをきっかけに親しい家族は別れる、27年経つ。(残り火は12年後である。こういう時間の設定も共にうまい)

この事故は、二組の家族にどのような痕跡を残したのか。作者は、家族と本人、さらに周囲の人々それぞれの生き方の中にその痕跡をたどっていく。劇のなかの時間は、事故のあった27年前(事故の前後)と、現在(加害者が社会的な評価を受け、それをきっかけに被害者に会う)の二つの時間だが、そこへ二つの時間を並行させながら、ドラマを集中させていく技術は、とても若い作家とは思えない巧みさだ。2時間、観客はどうなることかとハラハラしながら見ている。

小道具の使い方も、よく考えられていて観客の心をつかむ。凶器になるペンが母の形見とか、十二支の年賀状とか、心憎い。よくある社会劇が、社会の反応をメディアや官のシステム(警察、裁判、福祉など)を鏡にするが、そういう安易さが一切ない。どこまでも人間のドラマとして押し通す。見事としか言いようがない。

俳優は、Monoからナイロンまで、小劇場からの混成群だが、それぞれの柄と経験がこの芝居によく生かされている。演出が行き届いていて、まだまだこれからよくなりそうだ。

舞台には、野球場の観覧席を思わせる円形の階段が大きく組まれている。その階段と、観客席出入り口を使ってドラマは進行する。この色がブラウンと言うのもうまい。階段セットはこのころよく見るようになったが、ここでは、野球という競技からのスポーツ事故も絡めて、このドラマのテーマに即してうまく使われている。衣裳も的確で、小劇場によくある、そこまでは手が回りませんでした、という言い訳がましいところがない。

要するに、あの暗い田舎道をわざわざ三鷹のはずれの小屋まで行った観客に正面から向かい合っている潔い舞台なのだ。

終盤、被害者の生き方の「許し」で、観客も救われる。しかし、それはかくも大きな「許し」と「犠牲」によって、辛うじて成立している、それが今の社会なのだと言う事を忘れさせない。そこがドラマ、演劇の力でもある。本年屈指の秀作と言う由縁である。

唯一、筆の走りでは、SNSまがいの野球場の管理人ではないか、とは思った。スポーツ障碍者と言う設定も捨てがたいし、SNS風と言うのもよく時代を表しているのだが、他の人物に比べると類型的にとどまった。。

2

忘れる日本人

地点

久しぶりに見た完成度の高い抽象演劇である。紅白の紐に囲まれた広い空間に和船が回転するサーチライトの中に見える。船の下には何やら人間が。開演すると、その人々(7人)が出てきて、「地点語」でテキストを発語する。囲まれた空間は現代日本、人々は日本人、船は日本が担いでいる物、とでも解釈しておけばいいのだろう。ときどき人物がまわりの海にポチャンと落ちたり、観客から手を挙げた11人(サッカーに絡めたギャグだ)に舟を担がせたり飽きさせない。物語には紹介にあるようにいくつかのシチュエーションがあるようだが、一つ一つは解らなく(細かい筋が理解できなくても)ても大丈夫。見るこちらも地点語にも、このスタイルにもだいぶ慣れて、こういうスタイルの演劇も楽しめる余裕が出来た。俳優がすべてすり足で主に横に動いていく動き(案部聡子はやはりうまい。手を挙げたりするとハッとするような美しい形になる)とか、リズミカルな発語の構成とか、結構完成度が高く見ていて気持ちがいい。昔の利賀村の鈴木忠志のようだが、鈴木が絶対君主制と白石加代子で築いた舞台よりも、こちらは現代的で、俳優の質もあってのびのびやっていて、内容は現代日本へのかなり厳しい批判なのだが、明るい。そこにも抽象演劇の時代の変遷を感じた。選曲・音響効果もうまい。90分。

余計なことだが、京都の劇団はどうして東京でやらないのか。地点もかつては池袋の奥の劇場で何度もやっている。KAATは設備もよく、厚遇されているのだろうが、東京の客には横浜は遠い。カーテンコールで三浦基に京都まで来いなどと言われると、そんなに粋がらなくてもいいじゃないか、言う相手を間違えているのでは、と思ってしまう。こういうところまで鈴木をまねる必要はないだろう。、

3

アトムが来た日

serial number(風琴工房改め)

新鮮で面白い芝居の誕生である。素材の中身的には社会劇だが、形は討論劇とか、SFと言ってもいいかもしれない。しかし、この舞台が新鮮なのは、今までの社会劇や討論劇にありがちの政治性や、結論目配せ型から抜けて、その素材を巡る関係者の生活実感の断片の集積を芝居にしていることである。

素材は原子力エネルギーと人間との関係である。1950年代、被爆国日本が原子力利用にかじを切った時代に原子力を推進した人々と、近未来の2040年、北海道の過疎地に使用済み燃料の保管庫が出来、そこの職員とが交錯する。二つの時代を交差しながら原子力エネルギーに向かう人間たちの生き方(考え方)が問われるが、議論が一方的になることはない。13名のキャストが何十もの役をこなしながら、二時間余り休憩なしで、台詞のシーンが続くが、原子力エネルギーについての概論から、現状や未来まで、多くの幅のあるデータが無理なく提供されていく。飽きることはない。結論も示唆しない。今までも多くの社会劇が、「幸せな」問題解決をアピールしてきたが、それで幾何の解決がなされたか。実は結論を決められないところに現代の問題があると作者は言っている。そこが画期的に新しいと言えるだろう。だが現実に問題は起きているのだ。

作者がかなり我慢強くなければこういうドラマは書ききれないだろう。ことしは海外から「チルドレン」国産では「テンコマンドメント」のような原子力をめぐる新しい舞台が上演され、ともにいいドラマであったが、既成の劇の延長線上だった。これはちょっと違う。

この芝居を「クリティカル」な場にある人々に見せてみたらどうだろう。例えば、国会の科学の専門委員会、とか、現に原発がある地域の公民館とか。委員会や住民集会とは違った人間的な新しい反応が出るのではないか。そういう反応を生み出すのは、やはり、そこが演劇の力なのだと思う。詩森ろぼ、急成長である。現代のブレヒトだ。

作劇上二つ課題があると思う。劇の前提として、2024年に浜岡で南海地震による第二のメルトダウンがあったことで45年の場が成立していること。もう一つはエネルギー枯渇が世紀末には必ずやってくる設定になっていることである。この前提がエクスキューズになって、舞台がSF的な甘さになっている。それで観客もその場を楽しめると言う事はあるのだが、70年代のローマクラブ予想がSFにすぎなかったことが現実にあるわけだから、そこはもう一つ配慮がいると思った。

4

Ten Commandments

ミナモザ

何も横文字でタイトルにすることはないようにも思えるある科学者の「十戒」を素材にしている。その科学者はアインシュタインと共に原爆(原子力の利用開発)の開発推進をしたレオ・シラードと言うユダヤ人で、その動機はナチスドイツに原爆の先行を許さないため、と言う事で、実験成功後はナチスの崩壊もあって日本への原爆投下には反対した。野に下った後は、ミステリやSFも書いたと言うが、寡聞にして知らなかった。

しかし、ここでは奇人風につたえられるジラード本人の活動よりも、彼が書いたという「十戒」の中に、現在の原子力と向き合う(大きく言えば)人類の課題があると、劇作家は読んだのであろう。舞台は白でまとめられた一室、占部房子の劇作家が、原発事故以後言葉を失って夫と生活している。夫との言葉のない生活や、つきあいのある技術系学生たち、アインシュタインなどの先人に向かって書く手紙、などがコラージュされていて、「十戒」が検証される。もともとの「十戒」が、矛盾に満ちていて、そこが現在の巨大社会に向かう人間の現在と交差している。原子力に限らず、人間が発明発見をしておきながら制御できなくなっているものが多くなっている今、このテーマは興味深い。かつてのように人間が制御にあたって使える単純な大衆的な倫理(乱暴に例を挙げればキリスト教のような)を失っている中で、劇作家は言葉を失ってしまうのである。この状況に向かうにはどうすればいいのか。もちろんそういう課題に簡単に答えが見つかるはずもない。

人間の倫理は言葉で表現されるのだから、まずは発語回復と言う事で、ドラマは終わるのだが、その回復の先は見えてこない。占部房子は小劇場では欠かせないなかなかいい女優で、ここでもこの作品の柱の役割を勤めている。一緒に見た知人は演出演技を含めて、間の取り方がよかったと評していた。

非常にアップツーデートなテーマに挑んでいる社会派ドラマでこういう試みは評価できる。まもなく、新国立でこちらは著名な「1984」が演じられる由で、人間の未来社会への展望がここでも検証されることになるだろう。

5

「サマータイムマシン・ブルース」「サマータイムマシン・ワンスモア」交互上演

ヨーロッパ企画

京都の劇団の創立20周年記念全国公演。内容も実績も伴ってユニークな芝居の面白さを見せてくれた小劇場に乾杯!! 昨年ようやく岸田戯曲賞なんて、遅すぎるよ!! そういう地方のハンデなど度外視して颯爽とわが道を行っている劇団には東京でもファンは多い。

映画にもなった本編の舞台は、郊外のキャンパスにある大学のSF研究会。そこに残されていた古ぼけたタイムマシーンの設計図を作ってみると、昨日にだけは戻れるタイムマシーンが出来た。そこから始まる騒動を青春グラフティに仕上げたのが第一作。「ワンスモア」はそれから十五年後、かつては多くの部員がいた部活動も今の学生には不人気で、部室を共有するSF研究会もカメラクラブも学生はひとりづつ。同窓会の流れで久しぶりに訪れたかつての部員たちの前に、タイムマシーンで異次元の人物が現れる。かつては一日しか移動できなかったマシーンの性能もよくなっていて、過去未来への移動の幅も広がり台数も増えている。そういう時代の変化もさりげなく取り入れて、中年を迎えたかつての若者たちの青春放課後である。

過去未来と行動が広がるにつれて、時間移動に伴うセットや衣装替えも忙しく、それが笑いを増幅する。学生劇団から出発した劇団員は今も続けている俳優・スタッフもいて、その学生部活のノリが内容ともマッチして、東京の演劇シーンでは出会えない独特の面白さだ。

補助席もいっぱい出た本多劇場超満員。CONGLATULATION!

6

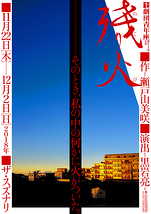

残り火

劇団青年座

息をのんでみているうちに芝居は終わった。時計を見ると1時間40分。テレビの二時間ドラマと同じ時間で、誰もが忘れていたい人間ドラマを見た。青年座が部外の作者に委嘱する作品は、劇団と息が合わず、お互いすくんでしまう作品も少なくないが、これは、今年一番のヒットだろう。

まず、脚本がいい。交通事故加害者と被害者の事故12年後の対決である。よくある話を両者の家族の対立に絞ったところがうまい。相似形の家族というのも、作りすぎた感じがしない。その家族を直接対決させる。鋭い対決の中でそれぞれの人生を動かしていく。第三者の加害者の面倒を見るやくざ者、被害者を押し出す週刊誌記者が家族の物語に効果的に噛んでいく。加害者と被害者にはそれぞれ法律のバックアップもあるわけだが、このドラマが優れているのは、そういう法律を越えた現実の社会の建前と実体の中に現代人の生き方の難しさをきちんと描いている。よくある「社会劇」のように、問題を政治や法律や社会階層やメディアのせいにしていない。日々の生活の中で誰もが巻き込まれる恐れがある事件そのものが、現代の人々の心と生活の荒廃を生んでいることを鋭く描いている。だからこそ、この異様な事件を観客は息をのんでみている。

青年座の老練な俳優がいい。中流の下あたりの市民の生活を活写する力がある。この舞台では主演の山本龍二(加害者)もいいが、脇のやくざ者〈山路史人〉、被害者の父(平尾仁)が動と静の対比を見せて、ことに平尾は抑えた演技で卓抜だ。女優陣もいいが、これだけ巧者に囲まれると若者は全員苦しい。しかし、これは若い俳優にとってはいい経験になるだろう。そこが劇団の良いところだ。

殆ど小細工なしで、劇的対立で押し切った演出もいい。

難を言えば、音楽が仰々しすぎる。テンポよく次へ、と行くには音楽は重要だが、これほどサスペンスタッチでなくてもドラマは深まったと思う。

7

遺産

劇団チョコレートケーキ

今年演劇ファンが最も注目している舞台と言っていいだろう。古川健もチョコレートケーキも正念場である。今年の乱作を乗り越えて、その期待に十分に応えた作品だった。

素材は戦時中の日本軍の満州での細菌兵器731部隊である。どの国でもあるが、いったん政府が拙いと秘密にした情報はなかなか出てこない。この舞台では、現在公知の情報に基いて(政府が認めたと言う事ではなく)書かれたフィクションという枠組みで、国という集団と、その中にいる個人、の関係を追っている。戦争が世界各地で目に見える形で行われているいま、極めて現代的なテーマである。

国には、個々の国民にとっては迷惑でしかない「戦争」を行う権力があり、個人には個人の尊厳に加えて、ここでは医学者の倫理と言う国を越えた普遍的なコードがある。

ここでは、戦争遂行のための反倫理的な兵器製造を巡って、両者の様々な尺度から見た対立が描かれ、カタストロフに直面した時の人間の対応と感情が問われる。それぞれの人物も登場人物としてよく書き込まれていて、2時間余だれることなく見せてしまう。相変わらず構成もキャラの設定も旨い。

今回感心したのは、現代の観客、90年代の今井の死、戦時中の満州、という今現在生きている三つの世代に広く網打ちした舞台を作ったことだ。どの世代でも、このドラマが問題にしている対立は続き、それがこの社会の考えるべき問題だ、と演劇の世界から明確に発言している。感動的な舞台でもあった。

しかし、と、ここからは注文になるが、特殊な素材をうまく普遍化することには慣れているはずの古川のはずだが、超特殊な素材だった「治天の君」ほどにも、人間的に広がらない。天皇夫婦に託した演劇性が、このドラマでは中村という医師に託されているが、彼のドラマとしての位置がどうだったのだろうか。また、最後に(以下、ネタバレ欄で)

この公演に先立って、「ドキュメンタリー」と言う公演があったが、これはなくもがなであった。中途半端で意味がない。しかし、情報に立脚している今回の公演が、成立する基礎として、この情報がどう出てきたかというドラマは、別の視点のドラマとして面白いと思う。歴史ドラマを扱うとき、史実かどうかは、今作者が気を配っているほど、重要ではない。デタラメをやれば、ネット攻撃にさらされうっとおしいことは事実だが、たとえ情報操作と言われようとも、世間が納得sる情報で発信するのはやむを得ないし、それでひるむことはない。日本ですら、この731部隊の裏側で、同時期に国内の演劇では、菊田一夫が「花空く港」を書き、森本薫は「女の一生」を書いていた。

現代では、前世代の単眼的視点を複眼で見直すことは必要不可欠である。この作品にはそういう第一歩も感じられた。

最後に李丹の踊りに託したいわば融和のメッセージもあるが、これは無理やりの感じで決めすぎた感じである。かつて、岩松の芝居(水の戯れ)で快演を見せた彼女に出会ったのは嬉しかったが。

8

フランケンシュタインー現代のプロメテウス

演劇企画集団THE・ガジラ

原作が書かれて2百年。今なお、いま生きている人間がやってみようと思うほど大きなテーマを持った作品だ。二百年経って、なんと内容にも現実性も持てるようになったと言う事ともある。

さまざまな上演があるが今回は、大詰の北極海からの回想形式。サスペンス・ホラー仕掛けでは経験豊富の鐘下・作・演出だけに、真っ暗な舞台、ギョッとさせる人物登場、小劇場とは思えない巨大氷河の音響、ゴシック風の猟奇的な俳優演技、ヤヤッツと思っているうちに2時間は過ぎるが、注文を言えば、この仕掛けはもう少し上級者の舞台で見たい。俳優も形にはなるが、そこへ行くまでの動きやセリフが支え切れていない。総勢60人くらいしか入らない劇場なのにやたらと声を張りあげるので、バランスも悪いし聞き取りにくい。この話、主人公の家庭事情が時代のせいもあっていり組んでいるのだが、台詞で解らせようとしているので、これではよくわからない。ここは脚本で少し整理して今回のテーマである、人間とは何か、に絞ってもよかったのではないか。家庭の葛藤では、男女はその役割(結婚)があるが、人造人間にはそこが違う。しかもその人造人間を、かなり性的には女性が出る女優がやるので、生理的にもつかみにくい。

もう一つ、脚本後半は体言止めの台詞だおおくなってなにやら燐光群みたいだが、体言止めは内容を強く一つに規定してしまうので社会劇にはいいかもしれないが、こういう劇には不向きだと思う。その辺から私はこのドラマから外れていった。前作の夢野久作がよかっただけに今回も大いに期待したのだが、もう一度、少しプロダクションのレベルを上げて見たかった。

9

切られの与三

松竹/Bunkamura

コクーン歌舞伎が、再び新しい歌舞伎の面白さを見せてくれた。

補綴の木下祐一は、歌舞伎を若い観客を含めて小劇場で見せてきた。その彼もそろそろ40歳。青年期を脱するところで大きな商業劇場での公演である。演出の串田和美はオンシアター自由劇場を率いてこの劇場の芸術監督を長く務めて還暦を越えた。花形女形の七之介も三十歳半ば。ここで一つと言う課題を持つ芝居者が集まって、その情熱が勘三郎亡きあとのコクーン歌舞伎に新魅力を加えた。

劇評はすでに渡辺保さんがネットの「歌舞伎劇評」で詳しく述べられている。早い!いつも通り、なるほど、と思う行き届いた劇評でこれを読んで出かけるとツボがよくわかる。

この渡辺さんが芝居見物の面白さは舞台で繰り広げられる人間の「官能のしたたり」を観客が受け取ることだと書いている。この芝居、必ずしも全体がよく出来ているのではなく、洗い直してほしいところもあるのだが、舞台が非常に官能的であることは特筆すべきだろう。ことに私は渡辺さんがあまり触れられていない三幕の伊豆家から大詰めが、今まで見たことがなかったせいもあってか、この芝居にこんな後半があったのかと動かされた。ここで、お富が与三郎の傷を数えながら夢多き人生を回顧する甘やかな場面、義理の親とのいきさつ、最後の大どんでんがえし、今回の工夫だろうが、大詰めのゆすりの台詞が全く意味が違って聞こえるあたり、実に見事なもので久しぶりに「堪能」した。

今回は下座は幕開きの録音邦楽を除くとナマのコンボ編成の洋楽で、幕間にも演奏があったりするが、ここぞというところで、必ずと言っていいほどポロロンと音楽が始まるのは数重なると耳障りになる。それがなくても大丈夫なほど役者もうまくなっている。

七之介は女方だから、本当はニンではないが、大健闘。梅枝も同じく大健闘。萬太郎・梅松が、与三の弟夫婦で短いシーンにしか出てこないが、これが初々しく役を務めて、この芝居の清涼剤にもなっている。

美術は串田和美で、白木の骨を使った抽象道具でそっけない。木下歌舞伎はいつも小道具に凝っているのだが今回は大劇場と言う事もあってかそこはなかった。

大詰、七之介が空舞台で、ゆすりの台詞を語りだしたとき、これは渡辺さんも指摘しているが、新しいお富・与三郎の世界が現れたのである。それを、壮絶な孤独(渡辺説)とも言えるし、私はk傷を増やしながら人生の一つの時期を越える人間の悲しみとも思った。まったく「しがねぇ恋の情けが仇」で人間は生きていく。そのホリゾントに飛行機雲がゆっくり流れていく。串田和美はここまで引き絞っていたのだ。洗い直して、またの再演を待っている。

10

ミュージカル「エビータ」

Bunkamura/日本テレビ/TOKYO FM/ぴあ

懐かしいミュージカルを見た。いくつもの著名な作品のある作家・作曲家コンビ。演出も78年初演のものだという。オケもオーケストラ編成で音が厚い。幕開きのこの中の名曲「泣かないで、アルゼンチン」を軸に構成された葬儀の場を見ただけでウルウルしてしまう。二幕冒頭のこのナンバーを聞かせるところでは、大統領との結婚に成功し、大衆の星になったエヴァの絶唱に続いて、振り向きざまに一転彼女を待ち受ける差別と困難を、軍、旧制力、大衆の群舞で見せる。そのタイミングの鮮やかさ、振付の見事さ、舞台美術の配色の素晴らしさ、さすが、原版!!本場!!

こういうメロディ重視のミュージカルは最近は受けないのか、あまり見ることも亡くなったが、先の曲だけでなく、「星降る夜に」とか「新しいアルゼンチン」とか気持ちのいいメロディの曲が次から次へと出てくる。俳優もうまい。本も以前はエヴァ=ヒロインの女優モノと思っていたが、歴史の事実を踏まえて、エヴァの人間像を一人の女性の人間ドラマとして、はっきりわかる演出になっている。主演女優が、成り上がりを見せることをほとんどしていないのもステレオタイプでなくていい。それだけ曲の痛切さが出た。語りでのチェは声がいいし歌がうまい。

「泣かないで、アルゼンチン」が劇場ミュージカルに向いた名曲だと言う事がよくわかった。