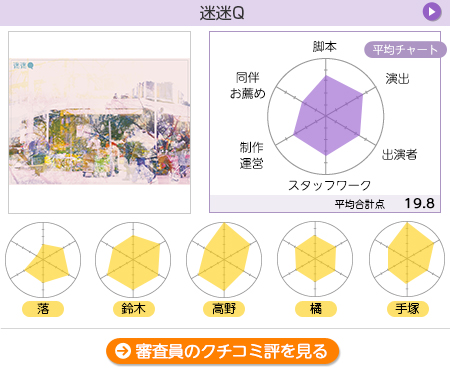

各団体の採点

文字通り、迷宮から出てこられなくなっていると感じた。いつもの言語感覚のキレもなく、これではただの性的な露悪になってしまうという危惧だけが残った。脚本のモチーフに関しては前作までの手癖の域を出ない。

女がセックスを描くには、作家自身のフィロソフィ(哲学)が必要だ。ともすれば「(女のわりに)大胆である」という評価で済まされないために、戦う芯がいる。もちろんそんな評価軸はないほうが望ましいのだ。だが、黙って男に挿入されておとなしくしているほど(それじゃマグロだけど……)私は安くないのよ! と示すことは大変重要である。

Qのこれまでの良さは、主人公とおぼしき女性の独白台詞で示される凛とした生き方、何もかもどうでもいいと突き放す潔い哲学にあった。今回の園子役の坂口真由美の声と身体にはその魅力が足りず、モノローグによって強烈に残される印象が全くと言っていいほどなかった。

セックスの描き方についてもう少し考えたい。今作では「食べること = 一体化」「セックス = 違和感」の表明として描かれている。冒頭、公園でセックスする園子の両親たちは異物を挿入しあう存在で、そのいびつな結果として子どもをぼこぼこ産みまくる。それが、異なる他者同士が「わかりあえない」ことだけにスポットを当てているように思え、そこから先が見えなかった。

他者に対して違和感を持ち、食べられないというベクトルに関しては、園子が母にくわえさせられたハワイちゃん(犬)の唐揚げを吐き出すシーンがあるが、わかりあえない他者が「一体化するためのセックス」の存在がないのだ。そして、「ないこと」に対する憤りや鬱屈はもちろん、「そんなのどうでもいいわ」といういつものポーズさえも感じられない。それが大きな欠落感を生んでいる。

Qの描く「ニンゲンからはみ出すもの」というのは、つまるところ「自分からはみ出し」ているものでしかないのではないか。アフリカンと日本人の間に生まれた「バッファローガール」についても、恐らくはサバンナというモチーフが野生の象徴なのだろう。しかし自分が向かうべきユートピア、あるいはディストピア(オトナの世界)に対峙するためのユートピア(の入り口)としてのサバンナには思えず、黒人の住む異界として安易に設置したようにしか見えない。

Facebookに友人との交流の投稿をしまくっている女子を揶揄したようなシーンについても、端的に言うと感じが悪い。これまでのQのアイロニーならそれも可能かもしれないが、単に排他的なように見えてしまい、素直に笑うことが出来ない。何なのだろう、周りの女の子を見下したいのかなあ。でも、こういう友達とごはんを食べて旅行に行って楽しむ暮らしをしている人がQを観に来たら、このシーンの意味がわからないんじゃないだろうか。邪推だが、市原佐都子には、そういう人みたいに暮らせたら(創作について悩まずにいられたら?)楽だろうなあ、という気持ちがあったのかもしれない。でも実際にああいうきらきらの生活をしている人はいるわけで、安易にパロディ化してしまうことは、ただの悪趣味だ。

生活は物干竿にはためく服のような、舞台美術として風景に映えるものだけではない。人は汚水を流し、ゴミを捨てて暮らす。Qでは、犬が人糞を食べ、ゴミになるはずの犬の死体を唐揚げにして人間が食べ、母の胎盤を娘が食べることで永遠の循環をつくり、生活の「雑味」、作品の「深み」を眩ましてしまう。交尾して子どもをどんどん殖やしていっても、レイプを繰り返す人犬に教育を施して矯正しようとしても(そしてその犬が最後死んでも)、洗濯機の振動に身体を押し当ててマスターベーションしても、生活を蹴散らす境地に、迫力が到達していなかった。

「荒削りだが勢いがあって魅力的」という言葉は、逆説の褒め言葉としてよく使われる。Qに関しても恐らくはそうで、緻密な空間構成というよりは、言語感覚のインパクトと、テーマやモチーフの壮大さがこれまでの団体評価の大きなポイントだったのではないか。ただし今作に関して、その荒削りの熱さと幼さによる熱っぽさが混在している。むしろ同じものだったとさえ思う。タイトル通り迷っているのはわかるが、その所作は幼い。当日パンフレットの中にも「私の頭の中こんなにも狭い場所でしか考えられないものかとかがっかりして」と書いてあったが、正にその通りとしか言えない。

これまで彼女たちが一定の評価を得て来たことは間違いないが、その文体や言語感覚も含め、作風をただの「芸風」に陥らせてほしくない。独特の言語感覚、俳優のはっきりとした発話は高い筆圧と濃い輪郭を持つ。しかしそれでは幼い線しか描けないし、革命も起きない。いかにシャープに、深い穴を掘るか。スカトロジー、獣姦、人肉食という、既に扱われているモチーフの「濃さ」から中身の「深さ」への転換が必要なのだ。あえて言うが、手癖に収まるには彼女はまだ若すぎる。公演サイクルの早さに飲まれず、大いにがっかりして奮起してほしい。

動物や生命、性に対するフラットな視点と禁忌に踏み込む大胆さで異彩を放つQ。そのグロテスクかつキッチュな魅力が、今回はやや自家中毒的に見えてしまいました。母子の語りの中に織り込まれた、あられもないセックスや生殖のアレコレ、そこに横たわる違和感が、それ自体の面白さ、珍しさから抜け出し、外の世界(社会/他人)に開かれていく回路をもっと明確に掴みたかったと思います。たとえば、混血の女の子「バッファローガール」にはその可能性を感じたりもしたのですが……。とはいえ、これだけ悪趣味とも言えるアイテムを、時にはグルービーに、ポップに料理してしまう手腕には、眩しいものを感じています。

こまばアゴラ劇場を通常の状態で使うプロセニアムの舞台で、床はコンクリートが露出した灰色、壁は黒色、ロフトの手すり等のパイプ部分は白色に塗られています。舞台下手には洗濯機、中央には閉ざされた箱型の部屋があって、部屋の中も屋根の上も演技スペースになります。

ガーリーと言って差し支えない風貌の若い女優さんが4人登場し、可愛らしい仕草でギョっとするようなことを言い続けます。独白が多くてあまり会話劇にならないのは、人と人との交流が観たいと思うタイプの私には物足りなかったですが、演出意図だろうと思うので不満はありません。むしろ潔さが痛快なぐらいです

。

2013年2月に横浜で上演された『いのちのちQ』も、扱われる題材とその提示方法が衝撃的でした。観劇後しばらく経って冷静になってから整理してみるまで、私は重要なテーマに気づかなかったんです。『迷迷Q』もまた、観終わった時は「ヤバいものを観た!」という興奮でいっぱいいっぱいでした。こうやって文章にする段階でやっと、戯曲にあらわされていた意味をじっくり考えることができます。獣姦や異種交配は今までにも取り上げられていましたが、今回は人間について、命について、さらに踏み込んだ内容になっていると思いました。

母を演じた吉田聡子さんは身体と声の力強さも生かしきって、いつもながらのド迫力でした。ただ、自分から発するものは大きくても、相手役や観客からはあまり受け取っていないように見えました。また、Qの公演でもマームとジプシーの公演でもあまり変化がないのはもったいない気がします。吉田さんであることに気づかないぐらいの演技も観てみたいです。

犬のフランシーちゃんを演じた吉岡紗良さんは、大きな目を開きながら、相手役と観客に対して心も開いてコミュニケーションをされているように見えて、他の共演者とは少し違う存在感があり、私は好感を持ちました。

正直に言えば、最初から「どう楽しんでいいか」がわからなかった。なんとなくやりたい事が理解できなくもないが、もしもっと動員を増やし、多くの人に提供していくのであれば、自分と観客の接点を広げていくしかないのではないか。「趣味」と割りきって、自分の表現に固執するのもいいとは思えない。あれだけの「ワールド」を展開できるのであれば、本当の意味での「ポップ」に挑戦して欲しい。

一歩間違えばグロくなったりしそうな倒錯の世界を、ときにかわいく、ときにおかしく、しかしどこまでも自然体でひょうひょうと描く作家の手腕に感心した。

始まった瞬間から空間がゆがんでいくような不思議な感覚がある。何か酔って不思議な世界に連れ込まれたような感じ。それも麻薬でもなければ、強い酒でもない。ちょっと梅酒を飲み過ぎたというような感じか。

私の趣味かどうかは別にして、また見てみたいと思わせる魅力は確かにあった。