tottoryが投票した舞台芸術アワード!

1

雨とベンツと国道と私

モダンスイマーズ

パワハラという重い題材を扱いながら、またその現場を生々しく描きながら(コンプライアンスの厳しくなった「現在」と、同一人物とは思えない過去の光景の両方が描かれる)、加害・被害の二項対立の図式による緊張は復讐譚の結末へ着地すると思いきや、予期しなかった胸のすくラストへと導かれる。

心の内で快哉を叫んだ舞台。

2

現代韓国演劇2作品上演「最後の面会」「少年Bが住む家」

名取事務所

「少年B:」は再演舞台であり、「最後の面会」は新作。このいずれもが秀作であり圧倒された。名取事務所は酷薄な現実を突きつける作品を扱う。(小川絵梨子演出「ピローマン」も名取事務所と知って少なからず驚いた。)内容を持て余す作品もあれば、内容がやや乏しいものも正直あるが、「少年B」は持て余す方(同じ事実を扱う作品があったとしてもこの戯曲ほど当事者の心理を赤裸々には描けないだろう)。「失敗」を犯して服役を経験した引き籠り中の息子を巡って父、母、姉がそれぞれの感情、考えでもって彼と接する。そこに保護司と向かいに転居して来たばかりの女性が絡む。息子の心理が徐々に見えて来る塩梅も、父そして母がそれぞれの感性(の限界)において、息子に良かれと思い接する姿も、明確。同居していないゆえ父母より達観、洞察できている姉の働きかけと、父母との葛藤がある。壁を乗り越えるべきは母であったりする。

外界(社会)を代弁する保護司は息子の実直さに気づく存在でもあり、唯一冷たい世間の代表として女性が(最初はこの家庭の来歴を知らず挨拶に来た後、二度目に手のひらを返す形で)存在するのだが、大部分は閉塞した家族「内部」が描かれる。何年もの間変わらず均衡を保ってきただろう「今の生活の形」に変化をもたらそうとする姉が持ち込む話は、済州島に住むらしい「被害者」と対面する事、であり、ドラマの後半に観客もようやく「その事があった」と思い至る程に、この劇世界は「家族内部」の風景である。そこに光が差し込む様は如何に眩しい事だろう。

「最後の面会」はオウム事件を扱ったという事で一体どんな視点で?切り口で?と関心があったが、林泰男というサリン事件実行犯の中でも多量のサリンを撒いた死刑囚がこの芝居の登場人物であり、彼が在日韓国人の末裔である事が韓国人作家の執筆の糸口となった模様。劇中でもその事実は大きな要素となる。主人公は彼に面会を求めて訪れる彼の娘と名乗る女性。かつて逃亡中に同居し、孕ませたが会う事のなかった娘という事になっている。認知されていない関係だが何らかの手段で漸く願いを遂げた面会の第一回目から、劇は始まる。この劇の結末は衝撃であるが、面会の過程で、様々な問いが織り込まれる。歴史的「事件」に見合う重厚な人間ドラマであった。

3

それいゆ

少年王者舘

唯一無二の少年王者舘・天野天街舞台の世界観を存分に味わえたスズナリでの二時間超。この時点で既に天野氏が逝去していた(7月7日)事実を、4か月後に知った。

その存在を名古屋出身の知人に教わったのが十年余り前、最初が「ハニカム狂」だったかうずめ劇場「砂男」だったか・・その後は観られる限り観た。あの独特な世界はなぜああだったのか、何を目指していたのか、究極その完成形はあったのか・・・謎のままである。

でも、この演劇の世界に出会えたのはめっけもの、幸運であった。

4

オセロー

滋企画

鬼才との風評しか耳にしなかった演出家の仕事(十年のブランクの後の)をSPAC静岡芸術劇場で目にしてより、二度目となったが、他にない(あり得ない)「オセロー」が目の前にあった。

武勲によって王となったオセロー(黒人)が臣下イアーゴーの奸計に掛かり、妻デズデモーナの不貞を確信するに至った結果殺してしまう文字通りの悲劇だが、オセロー役の佐藤滋は己の内なる他者である「疑い」に支配される哀しみを表現し、妻を演じる伊東沙保はその裏の無い愛を形象した。西悟志演出は潜在的「悪」であるイアーゴーを意図的にかネグレクトし、王と妃二人の愛と苦悩の往還を終盤は音楽に乗せた執拗なまでのムーブのリフレイン(正確には少しずつ変化し決定的瞬間へと接近する)で塗り込めた時間によって二人の真実(本質)だけを焙り出させ、奸計が勝利したその勝利の虚しさを描き出したのである。

・・観劇より時を経てその事に思い当たる。

5

荒野に咲け

劇団桟敷童子

桟敷童子とすこぶる相性の良い(といっても本人の力だろうけれど)音無美紀子が再び客演となった「阿呆ノ記」も大変良かったが、劇団員のみで描き切った年末公演のこちらを上位にした。世に馴染めず、世代間継承される貧困(経済的なそれはいずれ肉体又は精神・知的なそれに接続する)の最も無慈悲な帰結を迎えた実際の事件をもとに東氏が書いたものだという。確かに、今作は現実を想起せずにはおれないシリアスな作であったが、それでも桟敷童子節は健在。最後に見せる大転換からの幻想的な場面は涙なくして見られなかった。

絶望的な現実を掬わなければ真の希望を語る事はできない。

6

日曜日のクジラ

ももちの世界

関西で活動する名のみ知る新進の書き手の作品は最近青年座の舞台で初めて観たが、自劇団ももちの舞台を今年ようやく観る事ができた。

わくわくと高鳴る期待に応えつ予測を裏切りつ、繊細に紡がれた言葉が手練れの役者らを通して緊張感をもって繰り出され、喜劇性と諧謔、風刺の精神の躍動を間近で浴びる幸福な時間であった(新・雑遊にて)。

今回限りでなく今後もぜひ新作を拝む機会を。

7

船を待つ

ミクニヤナイハラプロジェクト

東京キャストのバージョンと大阪バージョン両方を観たのだが、私としては音・映像を組み込んだやや長めのが東京バージョンが出色。

ニブロールのメンバーのワークにより、近未来のとある港の光景を切り取った劇に不思議な吸引力で観客を引き込む。

一人天空を見上げた夜、不透明な未来の前に佇む己の存在のちっぽけさが肌に沁み込むように感ぜられるあの感覚。黒で塗り込められた天井の高い吉祥寺シアターの一隅に佇み、見たことのない風景、味わったことのない感覚を噛み締める。なのに、何故か懐かしい。

8

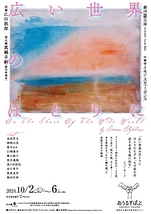

広い世界のほとりに

劇団昴

海外戯曲の上演もよく観るようになったが、コンスタントに海外(欧米)戯曲をやる劇団昴の持てる力がこの舞台では特に発露したと思えた。

家族の紐帯と亀裂、そして再生が生々しく描かれる。ハッピーエンドではあるが深い苦悩を潜って辿り着いた感動がある。偶然出会う他者との交流が至極自然な形で進み、家族の風景がそこに反射し濃い陰影を作る。この部分こそは、ある種の「奇跡」なのだが、人が人とどこかしら繋がっている事の象徴とも見え、不自然さがない。ここには(デカローグで述べた)人間世界を「俯瞰」する目線を観客に与える要素がある。

9

星の伯父さま

風煉ダンス

野外劇で跳ね回っていた身体が、上野ストアハウスの舞台で所狭しと動き演じている。緊張と緩和の調味具合が自分的には丁度よく、これ即ち自由の体現である。

物語の方はサンテグジュペリに心酔する文学研究者が想像世界に迷い込む可愛らしいファンタジーだが、十選に入れたのは観客との隔てのない劇場空間の不思議な空気感、自由さゆえである。

10

デカローグ5・6

新国立劇場

新国立劇場が全十話からなるこのシリーズの舞台化を実現し、高い成果を見せた事に対し、私としては拍手である。人生を俯瞰する目線が、ドラマを目撃するにおいては救いとなるのだが、レビュー等を見ると評価は分かれていて、この「俯瞰」の捉え方の部分が分かれ目なのでは・・とぼんやり考えた。

聖書が描いている古来変わらぬ人間の生のありようを結晶化した、とも言える「十戒」は旧約(ユダヤ教)の時代においては「罰する」根拠(換言すれば民族の指針)であったが、現代的には、十戒とは当然に「破られてしまう掟」なのであり、新訳(キリスト教)の赦す神の視点をもって見なければこのドラマを愉しむ事はできず、人間への俯瞰の視点も持ちがたいのではないか・・と想像されたのであった。

この観点がなければ、正邪を判定する根拠は「法律」しかなくなってしまう(日本では法よりも「空気」だとか「何となく世間ではこうなっている」という感覚が根拠となりそうであるが)。宮台氏の言う「法の奴隷」。要は「法が必ずしも正しさを導かない状況」で、人あるいは共同体は「何をもって正しい選択を行なうのか」。昨今SNSで幅を利かす言説の底の浅さの原因を考えるに、正邪の根拠の浮薄さにあるとすれば、今、事態は思う以上に深刻なのではないかと不安が過ぎる。

では何が人の判断の普遍性の高い根拠になり得るのか、と言えば、法も含めた「物語」もっと言えば民族の、あるいはコミュニティの成員の共通の物語、言わば歴史であり歴史を叙述する物語にあるのではないか。もっとミクロに、共通体験と言っても良いかも知れない。

法律もその文脈を理解しない人間にとっては、揚げ足を取り放題の単なる一文に過ぎなくなる。その文言が書かれた背景を理解するから法律の文言が機能する。

歴史事実を「損得」によって偽造したり改竄を行なえる社会へと墜落しつつある日本だが、(そういう人間が一部居るとしても、またネット書き込みを占領されようとも)そうならない努力を民族の良識を信じて進むしかない。私的には人の感性に最大のインパクトをもたらす演劇に、今後も期待し続ける者である。

総評

10本に絞るのを最後まで迷ったのが、ドガドガプラス「SEXY女優事変 絶頂作戦篇」、bunkamura「ハザカイキ」(MILANO-Za)。

前者はシリーズ化して3作目と4作目を観たが、この劇団にそぐわしいAV界がテーマ。歌あり踊りありの活劇エンタメ舞台は、私的にはそのメッセージ性に親和性がある。昭和に根っこを持つ人間としては、今の日本のどん詰まりが「良き昭和」を駆逐した成れの果てという実感がある。

「ハザカイキ」は、三浦大輔氏の人間生態観察の劇世界が初めて?「性」描写を離れた作品。芸能人スキャンダルと芸能ジャーナリズム、ゴシップ世論に焦点を当てた。芸能人側のカップルと、これを追う職業カメラマン側をそれぞれ描くが、物語終盤でカメラマンは初めてフラッシュを浴びる側となり、逃げ惑う生活に陥る。だがそれをきっかけに、すれ違いのあった同棲相手との疎通が生まれる。人のスキャンダルを追い、他人の不幸を食らい、依存するような歪んだ人間世界に向かって、彼は彼女との対話の中で決別を告げる勇気を得る。卑近なテーマに寄せれば、ネット上のコミュニケーションの見えない相手をも「人として尊重すべき」か・・という設問に対する回答が、この芝居の結語にある。すなわちメディアや政治家や芸能人が流れがちな(不明な相手に対する)慇懃無礼な姿勢はナンセンスであり、「何ら人として遇する必要はない」と割り切る事を促す。この態度を取れるか取れないかは大きな分岐点になる。一部の組織的な世論形成因子によって行政の態度を変えて来た現実がある。

小劇場ストレートプレイの良品は多くあった。二度目となるここ風「あとのさくら」、初観劇となったフルタ丸「口車ダブルス」、ARP「リングアウト」、何度目かになるがエンタメ路線のホチキス「ワイルド番地」も悪くなく、中島淳彦作品の優れたリメイク「ギラギラの月」(プレオム劇)、同じ中島作品を中劇場で華やかに上演したゴツプロ!「無頼の女房」、日本の劇団「第十七捕虜収容所」が往年の名画そのままに舞台化して気持ちよく、オムニバスと言えばMrs.fictions「ファッションウィーク」の三劇団の作品も良い出来、戦後の左翼事件を題材にする風雷紡「天の秤」が小サイズにして鋭利、チャリTの完成度高い過去作「ネズミ狩り」、劇場上演の椿組「ガス灯は檸檬のにほひ」、アングラ圏のProjectNyxの説教節シリーズ「小栗判官と照手姫」、高取作品の面白さが分ったPSYCHOSIS「群論序説ALICE in Wonderland」、津軽弁演劇のホエイの充実作「クチナシと翁」、今油の乗った内藤裕子の「カタブイ、1970」に続く「カタブイ、1995」も期待を裏切らず、高知幡多弁の新たな書き手・竹田モモコの多作年だった今年一位は青年座「ぼっちりばぁの世界」、質の高い問題作を打ち出してきたコットーネの面目躍如「兵卒タナカ」、冒頭から最後の隅々まで面白い企業物サスペンスJACROW「地の面」、こちらも執筆目覚ましいくるみざわしんの渾身作「あの瞳に透かされる」(Pカンパニー)、自作の他に海外戯曲の良き紹介としてワンツーワークス「神」、古典上演の新たなステージに進むも変わらぬ緊迫の舞台「ヘッダ・ガブラー」(ハツビロコウ)、ウクライナを題材に坂手洋二が例の如く書きまくった燐光群「地の塩、海の根」、毎度社会的なテーマ(場)を扱うTOKYOハンバーグが知的障害者作業所を舞台に描いたファンタジックな「できないなんていわないで」、井上みなみ主演の小品wag.「物語ほどうまくはいかない物語」、西山水木作のチャレンジングな下北澤姉妹社「リンカク」、新劇系では俳優座「セチュアンの善人」、東京芸術座「戻り道を探して」、オルガン・ヴィトーなる未見の劇団(アングラ系?)の演目を二度目の激団リジョロで観た「バロウ」、別役実戯曲の我が目に適った青年座「諸国を遍歴する二人の騎士の物語」・・これらも順位をつけがたく「良い観劇」をさせてくれた。

傷跡を残す(良い意味で)観劇として、まず新国立「ピローマン」は作品性が突出。「白衛軍」も初のブルガーコフ作品として興味深く観劇したが、引けを取らないのが新国立研修所公演。先般の「ロミオとジュリエット」は岡本健一氏の演出が際立った。

シアタートラムが格好良く見え、スペースノットブランクの実力を(初めて)体感した「光の中のアリス」(松原俊太郎作)、山の手事情社を久々に観たアトリエ公演「夏の夜の夢」も独自の妙味あり。こちらも久々劇場での唐ゼミ「少女仮面」は役者のポテンシャル、完成度も高く、同じくアングラでは堂々たる野外劇の吉野翼企画「身毒丸R」。あやめ十八番「雑種 小夜の月」も小劇場演劇ながら生音楽と広い座高円寺舞台を囲み客席で使い、何気に独自の世界が作られた。平塚直隆作品の世界を今年は一本、工藤俊作P「自慢の親父」で楽しむ事ができた。文学座アトリエ公演も私の中では孤高であるが仮想世界の戦争を描く「アンドーラ」は今後楽しみな西本由香演出。音楽を織り込んだシニカルな寓話Ova9「とても簡単な物語」、芸劇主催のゼレール作品「母」、畑澤聖悟の隠れた名品Corichプロデュース「イノセント・ピープル」、小さなアトリエ公演ながら往年の翻訳劇上演が持つ雰囲気が貫禄であったIto・M・Studio「かもめ」も印象的だった。

そして最後のアゴラ劇場での公演となった青年団「S高原から」は、普段の素っ気ない現代口語演劇の枠を抜けて、同じ台詞を喋っていながら背中にさえ情感が立ち上る舞台空間を味わった。

商業演劇(勝手な括りだが)の範疇では、東京裁判三部作の一つ、こまつ座「夢の泪」は井上ひさし戯曲と音楽の力を再認識。

キャスティングが売れっ子過ぎだった新宿梁山泊テント公演「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」は寺島しのぶ、豊悦、勘九郎、六平直政を中心とした(唐作品にしては主要キャストが少なく台詞の比重も大きい)作品で、役者力を否応なく見せつけた。芝居への溶け込み具合にも舌を巻いた。贅沢な時間。

演劇というよりインスタレーションと呼ぶべきか、坂本龍一(既に他界)と高谷史郎が生前から計画していた(内容もかなり具体的に詰めていたらしい)舞台「TIME」。悠久の時間と生命の儚さという古今東西の文学芸術に刻まれ来る観念を、味わい直す濃密な時間。

変わり種で劇場(というか会館)企画主催の秀作が、東京文化会館「木のこと The TREE」(ペヤンヌ・マキ作・演出)。ブス会「The Voice」関連作であり、同テーマは映画「○月○日、区長になる女。」に結実した(ドキュメンタリーの秀作であるので機会があれば見て損無し)。

リーディングについても特記。演出も相俟って本舞台かと錯覚したほどの、劇団劇作家「劇読み!」の「玄界灘」(有吉朝子作)。今思い出してもこみ上げて来るものがある。

リーディングのユニークな上演主体として、パンケーキの会が下北沢の小さなカフェで行なったリーディング「壊れたガラス」(アーサー・ミラー作)が良かった。

触れておきたい舞台はかくの如し。惜しくも見逃した、という公演も多々あり、とりわけ今年は多かったので未練たらしく記すのは止めにするが、一つだけ、椿組最後の花園神社野外公演は居合わせたかった。

総じて時代の厳しさを反映して演劇の世界は益々群雄割拠、百花繚乱だが、演劇が持つ大きな効果である「時代性の共有」が、こうした多様な演劇状況の中でも育まれて行く事は可能なのではないか、という小さな希望を感じた年でもあった。分断から連携、共感の戸口がより開かれる年にならん事を。