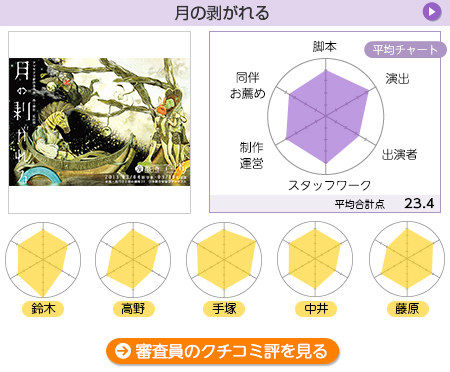

各団体の採点

死をもって(戦争等によってもたらされる)死に抗議する思想集団、“散華”を舞台に展開する物語。少々理屈っぽく、中2っぽい、散華のアイデアはしかし、マッチョな精神論、安易な共同体信仰が幅をきかせる昨今の日本の状況をよく映しているのかもしれません。自らの曖昧な(傷ついた)感情を、対象化し吟味することもなく、単純なつまらぬ美学に同化してしまう。その身体的現実感のなさ、薄ら寒い世界認識は、とても現代的なものにも思えました。

アマヤドリの代名詞でもある群舞、洗練された舞台美術、音楽……と、空間設計も充実しており、戯曲のビジョンを体現する、非常に完成度の高い舞台を観ることができました。惜しむらくは、もう少しの”破綻”がないことでしょうか。細かに張り巡らされた設計、統制された空間を打ち破り、こぼれ落ちてしまうような演技、身体が、むしろ舞台空間の内に留まらない想像力の扉を開くこともあるように思うのです。でも、これも、もちろん、この舞台の高い完成度を前にしたからこそ、考えることなのですが。

アマヤドリの前身ひょっとこ乱舞の作品は、「CoRich舞台芸術!2012春」の最終選考10作品に選ばれた『うれしい悲鳴』も含め、幾度か拝見してきました。達者な劇団員と客演の役者さんの躍動感のある演技・群舞によって立体化される、作・演出の広田淳一さんの世界観が、今作『月の剥がれる』でも独自性を保った形であらわされていたと思います。ただ、私が拝見した3月5日(初日)夜のステージは、未完成だと思わざるを得ない仕上がりでした。

まず、劇団固有の持ち味といえる群舞に心が躍らなかったです。言葉では語られない大きな何かを舞台に引き込み吸収して、繰り返す度に作品の熱を上昇させ、空間の密度を増していくような、いつもの効果が感じ取れませんでした。

近未来の日本で、ある平和運動をしている集団のエピソードと、それを劇中劇に見せる枠組みがある脚本でした。その構造には興味を惹かれましたが、冗長な場面が散見されうまく機能しているように思えませんでした。

広田さんはシアタートラムで2月23日、24日に上演された『韓国現代戯曲ドラマリーディングVol.6「朝鮮刑事ホン・ユンシク」』の演出をされており、観た人からとてもクオリティーの高い作品だったと聞いております。リーディング公演終了から『月の剥がれる』のプレビュー初日の3月4日までは、ちょうど1週間です。リーディング公演の稽古と本番が『月の剥がれる』の稽古期間と被っていたため、稽古時間を十分に取れなかったのではないでしょうか…。私は一観客にすぎず、現場のことは知りえない立場ですが、どうしても未完成の原因を見つけたくなってしまいました。

木を組み合わせて丸い孤の形になった大道具が天井から吊さげられ、それにつながる形で舞台面にも孤が描かれた空間でした。上弦・下弦の月を思わせる美しい美術です。ただ、ロフトに続く階段が並んでいるのは『うれしい悲鳴』の印象と被り、群舞ともども既視感がぬぐえませんでした。

カラフルでカジュアルなデザインの衣装はファッショナブルな路線ではなく、登場人物のバックグラウンドを示すわけでもなさそうで…全体的に意図がよくわからなかったです。私にとっては登場人物の年齢がわからないのがネックでした。学生といっても中学生、高校生、大学生で違いますし、大人といってもどのあたりの世代なのか知りたかったです。役者さんが必要以上に幼く見えてしまっていたように思います。

観音開きスタイルの豪華なチラシが目を引きました。毎公演同じ系統のビジュアルなので、一目であの劇団の公演だとわかります。

終演後に出演者および制作さんとお話した際に、当日パンフレットに人物相関図を入れてはどうかと提案したところ、翌日から実行してくださったそうです。ありがとうございました。

この劇団にしかできないスタイルで、完成度が高い作品を楽しませてもらった。まず会場に入るやシンプルながら存在感のある素敵な舞台美術が目に入る。舞台に引かれたラインにすらセンスを感じた。

この劇団はスタイリッシュな役者の動きと想像力を掻き立てる詩的なセリフが売りだが、テーマ性もあり、それらの調和が見事である。

当日パンフレットから受け付け会場整理に至るまで気が配られており総合的な劇団力にも高い評価をしたい。

プレビュー翌日の初日に拝見しました。

作家に言いたいことが沢山あるのだろうと思い、必死でメッセージを探したけれど、一番の核心部分を探り切れなかった…そういう気持ちが残りました。

観る日によって振幅が大きく出る作品なのかもしれないと思いました。

出演者の人数が多いので、本番の舞台上で役者さんを動かしてみてわかることもありそうです。

初日の幕が開いてからどんどんと変化していくのは演劇の醍醐味で、映画やテレビではありえません。

いま作って、1日ごとに進歩するのは、演劇が生きている証拠であり、武器のひとつだと思います。

世界観のあるチラシが目を引きました。ただ、長文の文字が小さく、色も薄くて読みづらかったです。

ずっと同じデザイナーさんが作っているんですね。

こんなチラシ文化は演劇ならではですし、効果的に使っていると思いました。

壮大なスケールを持った作品だった。アマヤドリの前身であるひょっとこ乱舞の最終公演だった『うれしい悲鳴』と同じく、近未来SFの様相。作品世界の設定をなんらかの形で観客に説明しなければならないSFは、その説明くささがネックになりやすいけど、今回は前作よりもスムーズな説得力を持っていたと思う。

最初のほうの日程では完成度が低かった、とも複数人から聴いたけれど、わたしが観たのは千秋楽で、役者たちの息も合っており、クオリティは非常に高かった。場転が(彼らの得意技である)群舞によってスムーズに切り替わっていくのも楽しい。これだけの人数が動くのはやはり迫力があって見応えがある。個々の役者についても、小菅紘史、村上誠基、川田智美、小沢道成などの客演陣が印象的な活躍をしていたように感じた。

ただ、もうひとつ、突き抜けるところにまでは至らなかった。無いものねだりかもしれないが、物語が全体につるんとしてしまった(枠にはまってしまった)印象は否めない。もちろん登場人物は物語の中を生きている、いわば「駒」だとも言えるけれど、わたしは演劇の登場人物(そしてそれを演じる俳優)には、やっぱりその「駒」であるところを超えて、物語を食い破ってしまうほどの強さを求めたいのだ(それは劇作や演出の意図を超えて暴走する、という意味ではない)。この作品には、そうした食い破りを可能にするような、裂け目やほころびのようなものが乏しかったように思う。

別のところで、ロラン・バルトの写真論から、《ストゥディウム》と《プンクトゥム》という概念を援用したけども(http://d.hatena.ne.jp/bricolaq/#coffee)、それでいうとこの作品はほとんど《ストゥディウム》に支配されていたように思える。頭では理解できる。でもやっぱりそれでは、演劇的な感動や怖さは生まれてこないのではないか。どうしてもこの人たちのつくるものを見たい、と思わせてくれるような何かが欲しい。